Täufer setzen sich nach 500 Jahren für Frieden ein

Peter Schmid, wie blicken Sie auf die Feierlichkeiten zurück?

Peter Schmid: Das Fest am Himmelfahrtstag in Zürich hat alle bewegt. Die Mennonitische Weltkonferenz (MWK) kehrte nach 500 Jahren an den Ursprungsort des Täufertums zurück. Da zeigte sich die globale Vielfalt des Täufertums, auch sein Wirken für Frieden und Gerechtigkeit. Allerdings haben Täufer in vielen Ländern Feiern und Gedenkanlässe durchgeführt. Im Emmental gab es im Januar eine Konferenz; im Zürcher Oberland fanden zwei Info-Abende statt, die Verständnis weckten, und ein Begegnungstag mit einem eindrücklichen Festgottesdienst.

Warum war das Jubiläum der Täuferbewegung in Zürich besonders bedeutend?

Die Täufer wurden gleich zu Beginn 1525 von der katholischen Kirche verketzert und von den Staaten, die sich der Reformation öffneten, verfolgt. Zürich gehörte wie Bern über viele Generationen zu den repressivsten Staaten. Man verachtete die Täufer. Noch 1952 war der Zürcher Stadtrat nicht bereit, eine Gedenktafel zuzulassen; erst 2004 bat der reformierte Kirchenratspräsident Ruedi Reich die Täufer um Verzeihung.

Die MWK hat über die letzten Jahrzehnte theologische Gespräche mit den Grosskirchen geführt. Sie ergaben, dass die Mennoniten auf globaler Ebene in den Kreis der etablierten Denominationen aufgenommen wurden – nach 500 Jahren! Dies wurde im Grossmünster feierlich besiegelt, unter anderem mit einer gegenseitigen Fusswaschung und einer Botschaft des Papstes.

Was waren für Sie die Highlights des Jubiläums?

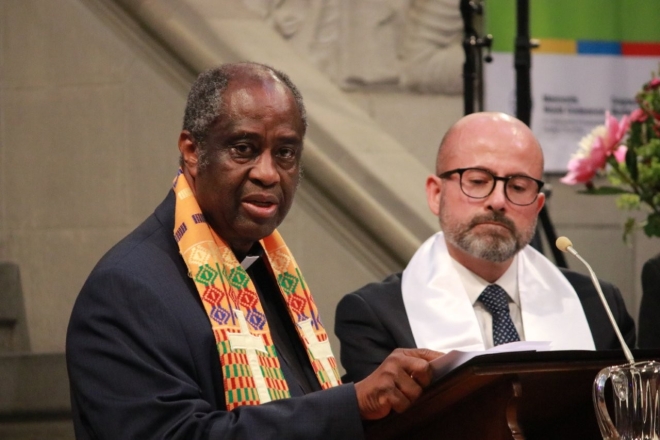

Der Gottesdienst brachte eine Vielfalt zum Ausdruck, wie sie im Grossmünster vielleicht noch nie erklungen ist, mit Chören aus Kenia, Indonesien und Paraguay. Sie erfüllten am Himmelsfahrtstag auch die Gassen und Plätze im Niederdorf mit Lobpreis. Am Festtag gab es Freude – und Schmerz: Ein Täufer aus Burma klagte ohne viele Worte über Bürgerkrieg und Gewalt. Und ein Äthiopier, Leiter der grössten Mennonitenkirche der Welt, schilderte, wie sie im blutigen Konflikt mit Tigray vermittelte. Mich hat überdies das Echo auf unsere Willkommen-Aktion gefreut: Über 200 Schweizer Christen öffneten ihre Häuser und offerierten ausländischen Täufern ein günstiges Bed-and-Breakfast. Es kam zu feinen Begegnungen.

Welche Lehren aus der Täuferbewegung halten Sie für die heutige Gesellschaft für besonders wichtig?

Was sie von ihrer Geschichte her motiviert, können sie selbst viel besser darlegen. Die Gründer machten ernst mit ihrer Frömmigkeit: Um in der Auferstehung bei Christus dem Herrn zu sein und hier – im Warten auf sein Kommen in Herrlichkeit – eine reine Gemeinde zu werden, gaben die frühen Täufer alles dran, Haus und Hof, ihre Liebsten, Freiheit und Gesundheit, ja ihr Leben. Sie kritisierten soziale Missstände, rohe Gewalt und religiöse Heuchelei. In ihrer Radikalität wurden manche schroff; die Gemeinden schlossen sich ab. Wo Täufer toleriert und in Ruhe gelassen wurden, wandelte sich ihr Gemeinschaftsleben stark. Vermutlich war es nicht zuletzt das Ringen um die Reinheit der Gemeinde, das zu Gesetzlichkeit und Strenge und in anderen Ländern zu Spaltungen führte – eine Schattenseite der Bewegung.

Welche Parallelen sehen Sie zwischen der Täuferverfolgung damals und Christenverfolgung heute?

Die Zeiten sind andere, doch regelmässig treffen geistliche Aufbrüche auf Widerstand. Vielen Mächtigen missfällt die innere Freiheit von Gläubigen, die dem höchsten Herrn dienen und daher irdischer Herrschaft und ihren Massnahmen gegenüber kritisch(er) eingestellt sind. Solche Menschen – erst recht wenn sie sich in freien Gemeinschaften vernetzen – kann man weniger instrumentalisieren, manipulieren und ausbeuten. Autoritäre (heute oft ideologisch begründete) Herrschaft mag Kritik nicht. Verfolgung trifft vor allem jene, die das Wort führen, und ihre Familien. Damals wie heute flüchten Menschen aus Repressionsgebieten in Länder mit Religionsfreiheit.

500 Jahre wurden gefeiert, wie sieht die Täuferbewegung heute aus?

Höchst vielfältig, auch im Umgang mit der Tradition. Die Austellung der Stiftung Täufererbe im Jeanguisboden bei Tavannes ist noch bis zum 2. November offen. Suchen Sie selbst eine Gemeinde auf, um sich ein Bild zu machen! Jede ist eigenständig. Das familiäre Miteinander, das freiwillige Engagement und das Einstehen für Gewaltfreiheit sind drei Markenzeichen. Aufgrund der Verfolgung gibt es in der Ostschweiz keine und im westlichen Landesteil nur ein gutes Dutzend Mennonitengemeinden. Doch das Täufertum wächst im globalen Süden und auch die Zahl der Amischen in Nordamerika nimmt zu. Die Mennoniten Europas machen bloss noch zwei Prozent der weltweiten Bewegung aus. In Äthiopien (wo über ein Drittel aller Mennoniten lebt!) und anderen armen Ländern suchen sie, in Konflikten Frieden zu stiften.

Das Jubiläum fordert geschichtsbewusste Täufer bei uns heraus: Was richten sie gegen jene aus, die Kriege provozieren und Konflikte mit Waffengewalt lösen wollen? Denn heute wie damals suchen Täufer die Bergpredigt von Jesus, namentlich das Gebot der Gewaltlosigkeit und der Feindesliebe, ernstzunehmen und konsequent danach zu leben. Damit fordern sie uns heraus.

Peter Schmid engagiert sich als Synodaler der reformierten Zürcher Landeskirche für das Gespräch mit den Täufern. Er hat 2007 das Livenet-Dossier zum Täuferjahr im Emmental erstellt.

Zur Website:

Anabaptism500.ch

Die Ganzheit unserer Familie wiederherstellen: Auf der Suche nach einem gemeinsamen Zeugnis

Konferenz der Mennoniten der Schweiz

Bildungszentrum Bienenberg

Datum: 06.10.2025

Autor:

Daniel Gerber

Quelle:

Livenet